C'est dans l'air

Au début de la pandémie, les autorités sanitaires insistaient beaucoup sur le lavage des mains pour empêcher la transmission du Covid.

Mais courant 2020, un consensus a émergé chez les scientifiques: plus que par les mains souillées qu'on porte à son nez ou sa bouche, cette maladie se transmet massivement via les aérosols, nuages de particules que nous émettons lorsque nous respirons et, plus encore, lorsque nous parlons, crions ou chantons.

Dans une pièce fermée et mal aérée, ces aérosols peuvent flotter dans l'air pendant une longue durée et se déplacer dans tout l'espace, ce qui augmente considérablement les risques d'infection.

Malgré cela, l'importance de l'aération --qui disperse ces nuages contaminés, comme de la fumée de cigarette-- n'est pas toujours bien comprise par le grand public.

"Je pense qu'il y a eu une erreur de communication: on n'a pas été assez clairs sur l'aération, nous les scientifiques", a récemment assuré Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique qui guide le gouvernement français.

"Quand les scientifiques parlent des gestes barrières, il faut bien préciser aux gens que l'aération en fait partie" A. Fontanet

Volte-face sur les masques

Conséquence directe de la prise de conscience sur la transmission par aérosols, le discours sur les masques a radicalement changé en deux ans.

Dans un premier temps l'Organisation mondiale de la santé et de nombreux gouvernements répétaient que les masques devaient être uniquement utilisés par les soignants, les malades et leur entourage proche, et non par le grand public. Mais aux yeux des partisans du port du masque généralisé, ce discours était avant tout destiné à éviter une pénurie chez les soignants.

A partir du printemps 2020, changement de cap: le masque est devenu un outil essentiel de la lutte contre la pandémie, et son utilisation a même été rendue obligatoire par moments.

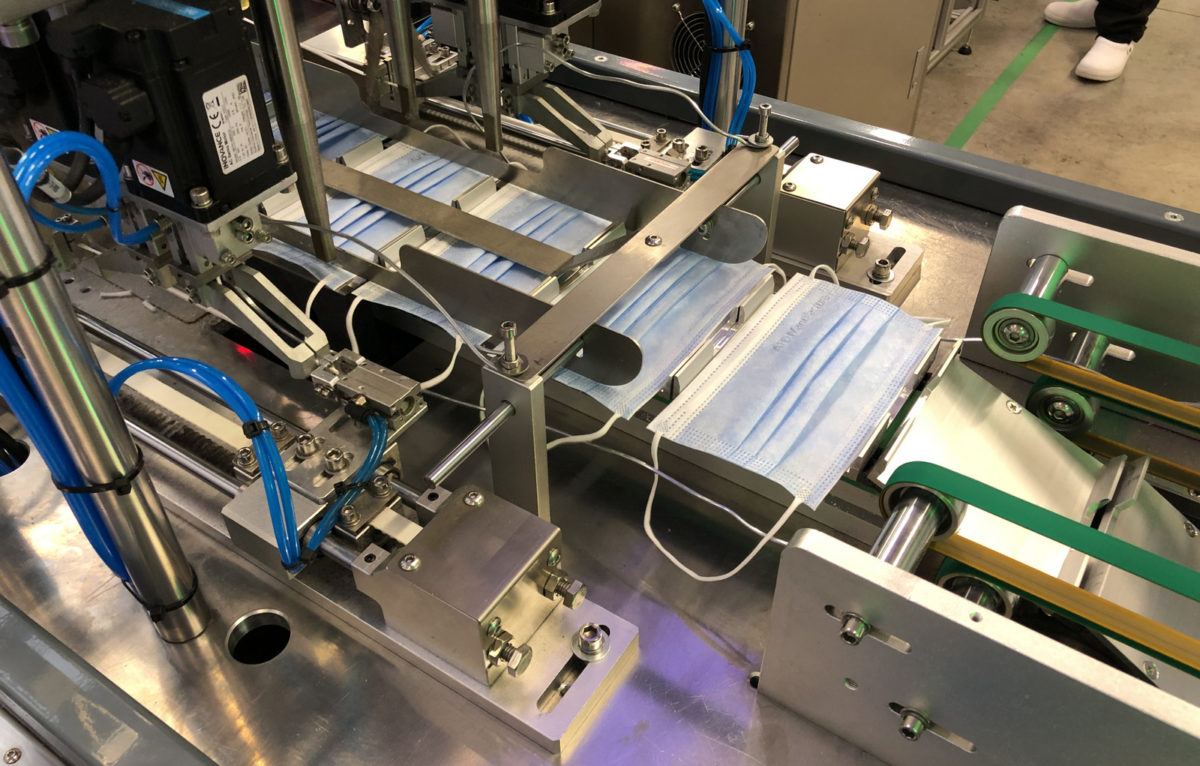

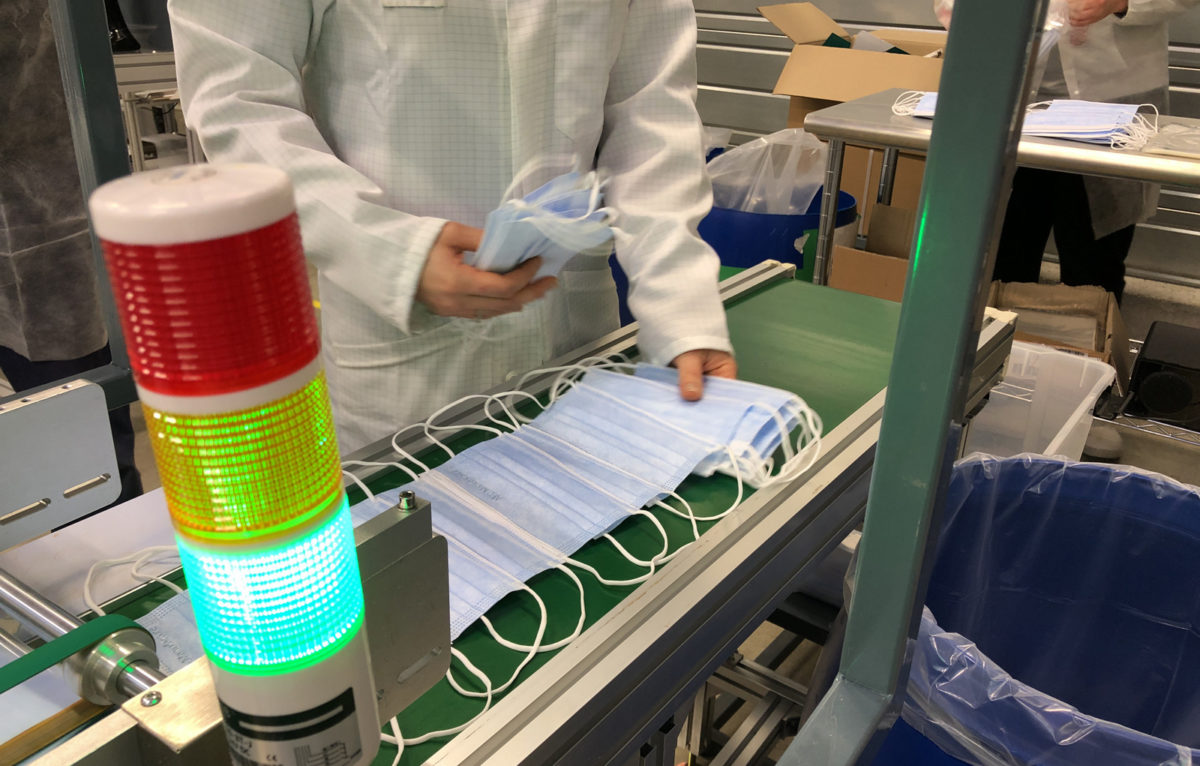

Au fur et à mesure de l'émergence de variants plus contagieux, les simples masques en tissu, moins filtrants, ont été délaissés au profit du masque chirurgical, devenu un symbole des années Covid.

Et avec la prise de pouvoir d'Omicron, à la contagiosité extrême, nombre de scientifiques conseillent désormais de passer au masque FFP2 en intérieur. Plus ajusté sur le visage et plus filtrant, ce masque est donc plus protecteur, mais aussi plus contraignant à porter.

Vaccins: un effet turbo...

La pandémie nous l'a appris: il est possible de concevoir de nouveaux vaccins contre une maladie inédite puis de commencer à les administrer mondialement en moins d'un an. Auparavant, ce processus prenait dix fois plus de temps.

Début janvier 2022, soit un peu plus d'un an après le début de la campagne de vaccination mondiale, environ la moitié de la population de la planète est complètement vaccinée contre le Covid, selon le site de l'université britannique d'Oxford Our world in data.

En revanche, ce qui était prévisible dès le début s'est confirmé: l'accès aux vaccins est très inégalitaire entre pays pauvres et pays riches.

"Si nous mettons fin à cette inégalité, nous mettons fin à la pandémie", a martelé le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans son message du Nouvel An. Son objectif est de "vacciner 70% des gens dans tous les pays d'ici juillet."

... mais pas magique

La vaccination a été l'outil primordial de la lutte contre la pandémie: sans elle, le bilan aurait été beaucoup plus lourd puisqu'elle protège contre les formes graves de la maladie. Pourtant, certains espoirs qu'elle avait fait naître ne se sont pas confirmés.

A l'origine, on espérait que vacciner rapidement la planète permettrait de mettre un point final à la pandémie. On sait désormais que ce ne sera pas le cas, car les vaccins n'empêchent pas de transmettre le Covid et leur efficacité baisse avec le temps. Cette efficacité est en outre moins élevée contre les derniers variants --désormais Omicron et, avant lui, Delta-- qu'elle ne l'était contre la souche historique du coronavirus SARS-CoV-2.

Tout cela a incité les pays riches à intensifier leur campagne de rappel pour restaurer l'efficacité des vaccins contre l'infection. Mais on ignore encore combien de temps durera cet effet.

Tout miser sur les rappels, quitte à devoir les multiplier, pourrait donc n'être qu'une stratégie court-termiste, mettent en garde des spécialistes.

"Aucun pays ne pourra se sortir de la pandémie à coups de doses de rappel", a prévenu fin décembre Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Les vaccins ne mettront pas fin à la pandémie à eux seuls", a renchéri lundi sur Twitter Maria Van Kerkhove, responsable technique de l'OMS pour le Covid, en citant d'autres outils complémentaires: "La surveillance, les tests, l'isolement, les traitements, la ventilation, les masques ou la distanciation".

“Vaccines AND” is not a catch phrase from @WHO. We have said from the beginning: a comprehensive, tailored, multi-layered approach to control transmission, save lives & livelihoods…

Vaccines AND, not Vaccines ONLY will end the #COVID19 pandemic. No one solution is enough. 1/2

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) January 3, 2022

(AFP)